|

「即決に備える」ための

納得のいく葬儀社選び!

|

葬儀の現場は決めごとの連続である。家族を亡くしたばかりで精神的な余裕がない状態にもかかわらず、どんどん進んでいく。そして、葬儀の事前準備をしていなかった場合は決めごとの全てが「即決」であり、その最初で最大の意思決定が依頼する葬儀社を決めることだ。今の葬儀は葬儀社が決まらなければ進んでいかないのだが、ここに大きな落とし穴がある。

<思っていた金額と違う!>

2007年総務省近畿行政評価局発表「葬祭業の取引の適正化に関する調査の結果」(以下、総務省調査)には、「消費者は、契約内容などについて十分な知識を持たないまま、限られた時間で葬儀業者を選ばなければならないという不利な条件にあるが、価格などにおいて消費者の誤解を招くような紛らわしい広告が存在」とあり、2005年公正取引委員会発表「葬祭サービス取引実態調査」(以下、公取委調査)でも「十分な知識を持って適切に事業者を選択することが必ずしもできていない状況である」との見解が出ている。

葬儀に直面した遺族は、正しい判断をするための「知識・情報・経験」もなく、家族が亡くなった悲しみの中という、完全なアウェーの状態。そのうえ、出会った葬儀社が良心的な業者とは限らず、相手が紛らわしい表記などの「反則技」を使ってくるかもしれない状況で臨まなければならないのだ。

最も理想的なのは、亡くなる前の段階で情報収集し、葬儀社を複数社から検討しておくことなのだが、現実にはそこまでできている人は少ない。公取委調査では、「葬儀業社を決めておらず、事前の情報収集もしていない」とした人が65.1%、さらには、故人が亡くなってから葬儀社を決めた人の中で、「他の業者と比較しなかった人」が96%にも達した。

これだけ多くの人が、「他社と比べてどうなのか」すらも判断せずに、行き当たりばったりで葬儀社を決めている。良い葬儀社に当たったらラッキーの一発勝負、これではギャンブルと一緒なのではないか。

通常の消費生活、例えば葬儀と同じくらいの価格帯である自動車を選ぶとき、その判断基準となるものに「見積書」の存在があり、本体価格以外の項目もよく検討したうえで契約するのが一般的だ。しかし、葬儀では3割以上の人が見積書を受け取らずに葬儀を依頼している(公取委調査35.8%、総務省調査31.7%)。

時間がない中で行なう高額の契約にもかかわらず、その金額を知らずに依頼するなど、冷静に考えれば異常なことだし、「思っていた金額と違う」といったトラブルの原因にもなるため、見積書を出さない業者への依頼は避けるのが安全だ。

ただし、見積書を出されたからといって安心できるということではない。総務省調査では、見積もりに「項目ごとの詳しい内訳があった」とした人が58%。残る42%は、「総額のみ」や「一式という表現が多かった」といった大ざっぱなものだった。細かな内容や金額がわからなければ、見積もりをもらう意味がないのだ。

<「葬儀一式」にご用心>

ところであなたは「葬儀費用一式」と言われたらどのような内容を考えるだろうか。

総務省調査による回答では、

葬儀費用全てを含んでいて、これ以上かからないイメージ 28.6%

お寺に対するお礼を除く葬儀費用のイメージ 28.3%

祭壇、棺、納棺用品など基本的な装具だけというイメージ 26.0%

その他及び未記入 16.9%

となっていて、人によって「葬儀費用一式」という言葉から受けるイメージが異なることが分かる。

実際の「葬儀費用一式」とは、「祭壇、棺、納棺用品など基本的な装具だけ」でしかなく、別途、実費費用として飲食、返礼品、霊柩車、貸し式場の利用料などが追加されるのが葬儀業界では一般的。「葬儀費用一式」という言葉は、多くの人にとって、イメージと実際のギャップがあるのだ。

さらに、発生する追加費用は、遺族や参列者の人数や車の移動距離などによって金額が変動するものがあるため、総額が記載されていない見積書もある。その場合は仮定の人数でも良いので必ず実費分も計算してもらい、差額についてもしっかり説明を求めるべきだ。

公取委調査では、追加費用などで差額が生じる可能性の事前説明の有無について、遺族側からの回答は「受けた」52.2%、「受けていない」9.7%、「覚えていない」36.2%、「その他」1.9%、となっている。

打合せ時に説明している葬儀社が約半数と多いものの、一部の葬儀社には追加料金についての説明が不十分なケースが見られるし、説明を受ける遺族側も冷静な状態でないため、頭に入らず認識していないことが伺える。

遺族は、葬儀見積もりを受け取ると同時に、提供されるサービスの具体的な項目や、葬儀でかかる全ての料金総額などの内容を理解できたうえで契約することが望ましいし、そのような対応をする葬儀社を選びたい。

<総額が知りたい>

多くの人が葬儀社を探す際、広告やホームページに書かれている“葬儀一式○○万円”という金額や、公的機関の許認可の表示を判断基準にするが、これは正解とは言えない。

なぜならそこに書かれている金額は、葬儀にかかる総額ではないことが多いし、“国や都道府県の認可を受けている”と書いているものについては、葬儀社は開業許可が必要ないため、(搬送車などの緑ナンバーの認可や、経済産業省の許可が必要な互助会は除き)嘘の表示をしている可能性が高いからだ。

中でも紛らわしいのが、葬祭ディレクターの表記だ。多くの葬儀社が「厚生労働省認定」と、まるで国家資格であるように表示しているが、葬祭ディレクターとは、民間の団体が運営する資格制度であり、厚労省が認定しているのはその「資格を与える制度」に対してのみ。資格そのものを認定しているわけでもなければ、ましてや国家資格でもないので、紛らわしい広告表記には注意すべきだ。

葬儀社を選ぶ際は、必ず「実費も全て含んだ、これ以上かからない内容の見積もりを出してほしい」と伝え、快く対応するかどうか、分からない項目や不安な対応がないかを判断したい。

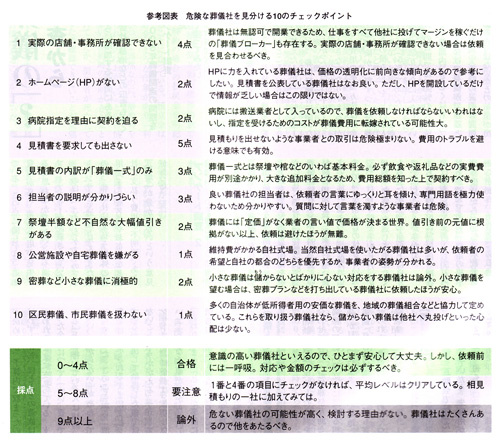

そのほか、危ない葬儀社を見分けるためのポイントを採点表形式で紹介するので、いざというときの葬儀社選びの際に参考にしてほしい。(図表)

<葬儀社を「選ぶ」時代へ>

不透明だと言われ続けてきた葬儀業界にも、ようやく行政の調査が入るようになり、実態の一部は明るみに出るようになったが、調査によって問題点が解決されたわけではない。現状はいまだ不透明なままなのである。

消費者には、葬儀社を「選ぶ」という意識を持ち、契約前の対応に少しでも疑問が残るような葬儀社には依頼しないということを徹底して、自己防衛してほしい。葬儀の現場では様々なことを即決しなければならないが、消費者には葬儀社を選ぶ権利があるし、納得できる葬儀を実現できるかは、その選択にかかっているのだ。

▲ このページのトップへ

>> メディア掲載歴へ