|

悪徳業者に騙されるな!葬儀価格の「傾向と対策」

市川 愛(葬儀相談員) |

葬儀価格の仕組みは、一般にはほとんど知られていない。過去2000件を超える葬儀の相談に乗り、業界の裏表を知り尽くしているプロが、驚くべきからくりと業者選びの要諦を伝授する。

とかく、葬儀には不満が付きものである。

東京都生活文化局が2002年に発表した「葬儀にかかわる費用等調査報告書」によると、葬儀経験者のなかで「満足している」と答えた人の割合は20・6%。5人に1人しかいない。

満足できない最大の理由は、葬儀価格の不透明さだ。1昨年の公正取引委員のアンケート調査では、「再度同じ業者に葬儀を依頼したくないと思う理由」として「サービス内容が葬儀料金に見合っていないと感じたため」がいの1番に挙げられている。

葬儀に関しては、「適正料金」がわかりにくい。なにしろ「定価」というものが存在しないからだ。

祭壇や棺桶などが含まれているパッケージプランが一般的となっているが、これには料理や返礼品を含むものもあれば、含まないものもある。「葬儀一式」とうたっていても、葬儀に必要な備品・サービスすべてが含まれているわけではなく、多額の別途費用が必要になる場合もある。要は、葬儀会社によってまちまちなのだ。

葬儀価格をパッケージにしないで、備品・サービスを個別に価格計上するやり方もある。こちらは、葬儀経験者でも理解できない専門用語や聞いたこともないような項目の羅列で、初心者にはわかりにくい。

最近では価格破壊も進んでいるが、料金設定の内実は不透明だ。「葬儀料金は値切りにくい」という施主の心情に、悪徳業者は巧みに付け入る。

12万円で販売される原価5000円の棺桶

葬儀費用のなかで最も値が張る祭壇(白木祭壇)を例とれば、「昔は国産で最低でも100万円以上したが、今は中国製で6尺なら30万円台、9尺でも40万円台で買える。2回もかせば元が取れて、あとは原価タダ。古くなったらカンナをかけて何度でも使い回せる」(葬儀会社社長)のだという。そんな祭壇のリース料を1回100万円にするのか、30万円にするかは、葬儀会社の胸3寸だ。

棺桶も同じだ。業界標準の「桐8寸R(レギュラー)」、通称「桐8」の価格は、「大量に仕入れれば問屋の卸値は中国製で5000円強」(葬儀会社幹部)。ところが実際には、これを3万円で売る葬儀会社もあれば、12万円で売る葬儀会社もある。

普通なら、零細業者の価格設定は割高で、大手業者は割安だと考えられる。なぜなら、零細業者の葬儀施工件数は少なく、粗利を高めに設定せざるをえない。かたや大手業者には「スケールメリット」があり、料金を低めにしても十分な粗利益がえられると考えられるからだ。しかし、現実にはそうと言い切れない。葬祭会館を多数抱える大手の葬儀会社には、会館の維持管理負担がのしかかる。そのぶんの経費を上乗せするため、むしろ葬儀価格は高めになる傾向がある。

逆に葬祭会館を保有していない「出張葬儀専門」の葬儀会社は固定費用負担が軽く、価格破壊で、勝負できる。

とどのつまり、葬儀の適正料金については、業者規模の大小に関係なく個別に判断するしかない。

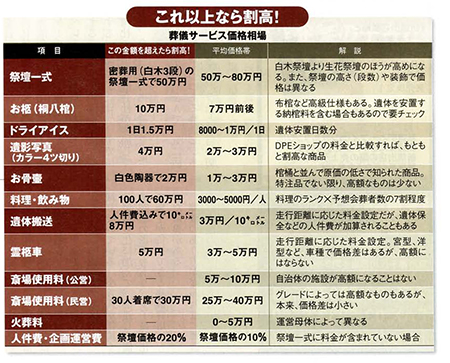

そこで参考にしてほしいのが、右ページの葬儀価格表である。

一般的な葬儀において、「この金額を超えたら割高!」と判断される水準をズバリ示し、参考までに平均価格帯も併記した。この価格表を活用すれば、葬儀料金につきまとう不透明さは、おおむね解消されるはずだ。

キックバック横行でふくれ上がる葬儀料金

適正料金の見極め方のみならず、葬儀会社の選び方も重要となる。「病院で紹介されたから」「電話帳で調べた住所が近かったから」という安易な理由で葬儀会社を選び、その言いなりになって葬儀を施工し、巨額の請求書が届いてから文句を言っても後の祭りなのだ。

とりわけ、「病院の紹介」には注意が必要である。葬儀会社にとって、病院は需要の宝庫。霊安室に出入りでいるようになれば、労せずして注文が取れるため、(特に私立病院に対しては)莫大なコストを投じる。

保証金、寄付金と称する金銭提供は基本中の基本。

これに社員の24時間常駐の人件費、医師、看護師、への接待費などが加わり、病院にかかる経費は葬儀会社1社当たり年間数100万〜数1000万に上る。

これらの経費は通常は葬儀料金に上乗せされるので、病院で紹介される葬儀会社の料金設定は、そもそも割高であると考えて、まず間違いない。

病院だけでなく、たとえば「相談無料」の葬儀会社紹介所経由で葬儀を行った場合、施主が葬儀会社に支払った料金の15〜30%程度が「紹介料」として紹介所にキックバックされる。

さらに葬儀会社に僧侶の手配を頼んだ場合、その僧侶はお布施の20%〜30%、時には50%以上を紹介料として支払う。寺を持たない僧侶の葬儀読経は組織化され、都市部には手配専門の僧侶組織があるほどだ。読経に加えて、花や料理などにもすべてからキックバックが連鎖し、それらは施主に転嫁される。

以上のような業界構造を踏まえて、「葬儀会社の選び方」のチェックポイントを105ページに掲載した。

「私は互助会で葬儀資金を積み立てているから安心だ」と思っている読者も多いだろうが、相互扶助をうたう互助会も実態は営利企業。積立金額が30万円前後しかなく、葬儀後に多額の追加支払いを余儀なくされることも多いから油断ならない。

最低でも2社以上の葬儀会社から相見積もりを取り、前もって価格・質の両面を比較検討しておくこと。大切な身内がなくなってからあわてるようでは、悪徳業者の思うツボである。

【プロフィール】

いちかわ・あい

1973年、神奈川県川崎市生まれ。服飾メーカーに7年間勤務し、百貨店との商品企画・販売企画などを通して徹底した顧客視点を学んだ後、葬儀業界初の葬儀エージェント企業に入社。服飾業界で身体に染み込んだ「顧客サービスの常識」が通用しない葬儀業界の「惨状」に衝撃を受ける。『ウェデング業界にはウェディングプランナーがいるなら、葬儀業界にもプロのサポート役が必要なはず』との想いから、2004年に独立後、「葬儀相談員」という新しい形態の葬儀サービスを考案。

▲ このページのトップへ

>> メディア掲載歴へ